ゴードン・マッタ=クラーク展

Gordon Matta-Clark: Mutation in Space

東京国立近代美術館

ゴードン・マッタ=クラークの作品は、都市や建築を対象に、切断や穿孔といった操作を施すことでつくられている。こうした作品を美術館であらためて展示することは、難しい試みだ。

本展覧会の会場デザインを手がけた小林恵吾とキュレーターの三輪健仁の対談でも、サイトスペシフィックでパフォーマティヴなアートを美術館のホワイトキューブで展示するジレンマにどう取り組んだかが語られている。まず否定されるのは、マッタ=クラークの作風を模擬して壁を切り取ったりするような安易な方法。一方で、記録写真や作品断片の展示といった定石にも満足せず、こうしたものにとどまらない方法が模索された。

かつて青木淳はこの同じ国立近代美術館で、ホワイトキューブの隙間に着目したインスタレーションをおこなったことがある(《連続と侵犯》 2002)。あれはホワイトキューブというものがどう成り立っているのかを直感的に浮き彫りにする良い試みだったと思う。

だが本展覧会では、マッタ=クラークという展示対象が不可欠な文脈を成している。こうした前提の中でどのような会場デザインが可能か。

カタログにおける三輪健仁と小林恵吾の対談は、興味深い内容を含んでいる。

このような課題を受けて今回採った方法は、まずはマッタ=クラークのコンセプトやアプローチから出発することでした。その出発点を端的に言うと、マッタ=クラークは「リアクション」の人であったということです。彼は自分が身を置く場や環境、文脈といった「対象」に反応し、その性質を読み取ることがとてもうまい。そして何かを取り除いたり、付加したり、ズラしたりとった介入行為によって、対象の有り様を変容させるわけです。ここで、私たちが今回の展覧会を行なう際には、リアクションし、ズラすべき対象のほうがマッタ=クラークになる、という反転が生じている点が重要です。

三輪健仁(カタログ p283 《変容の場としてのミュージアム》)

今回のご依頼を差し上げたときに小林さんがおっしゃったことで、すごく印象に残っていることがあります。マッタ=クラークは、無機質なホワイトキューブの外に自由を求め、都市の中でプロジェクトを行なったけれど、現代の都市の状況で同じことをやったとしても、それが本質的には「外に出る」ことにはならないのではないか、というご指摘です。というのも、現在の都市はいたるところ規制に満ちているからだと。そんな状況で、反転して、美術館という場所が一時的にでも自由を求める場所にならないかとおっしゃっていたのが、すごく面白かった。

三輪健仁(カタログ p284 《変容の場としてのミュージアム》)

[…] 都市の公共空間にしがらみや暗黙のルールみたいなものがたくさんあるということです。たとえば公園に行っても、すごい数の「やってはいけない行為」がリストアップして貼り出されている。他国では、当然のように行なわれているあらゆる行為が、日本の公共空間では極端に制限されている。[…]

今回の計画の中で、当初は美術館の中に都市を持ってくるイメージで考えていたのですが、都市自体にあまり自由な場所というイメージがないとすると、逆に与えられている展示空間内にて、ある程度自由な公園のような状態が作れないか、というようにプランの方向性が移っていった気がします。

小林恵吾(カタログ p284 《変容の場としてのミュージアム》)

たとえばチケットの裏を見ると、あれはやってはいけません、これはやってはいけませんと、いろいろな禁止事項が書いてある。それが今の美術館の制度、場所が持っているルールです。ところが一見長閑に見える「Playground」の案が成立すると、美術館の今までの空間の使われ方とは、全然違った場所が成立する可能性があるかもしれないという気がしました。この案は、冒頭に触れた、場の側から作品に介入する一形態として考えられるかもしれないと。

三輪健仁(カタログ p286 《変容の場としてのミュージアム》)

この展覧会では、マッタ=クラークがもともと何を問題と捉えたのかというところよりも、彼の方法論を今どう用いるかという図式的側面に注力されている。「マッタ=クラークをいかに展示するか」という主題へのひとつのアプローチではあると思うし、自分としてもおもしろいと感じたものの、すべて共感できるとまではいかなかった面もある。

特に「都市ではなく美術館」というロジックについては、理解できるところと納得いかないところの両方があった。ルールから逃れられていない美術館でも一時的に自由の場になると言い得るなら、美術館外でもそうした自由は可能のはずだろう。「一時的な自由」だったらどのみち「本質的な外」とは言えないのだし。そもそもマッタ=クラークの時代でも、美術館の外部にあらゆる規制から逃れた自由を期待できたわけではない。都市にはもちろん規制があった。彼の活動経歴において、そうした規制は大きく意味を持っている。都市内での彼の活動は遵法的ではなく、作品制作=建造物損壊に対して逮捕状も出されたりしているのだから。

世界は以前よりも監視社会化していて、そうした意味で自由が減少してきているとは言えるだろうし、現代日本の公共空間が束縛的というのも、特に政治行動や社会的不寛容といった問題系から見るならば概ね妥当な認識だと思うのだが、しかしそれは、マッタ=クラークが美術館外に場を求めた話とは必ずしも重ならない。彼が脱しようとしていたのは美術の制度なのだから、社会のあらゆる規制や束縛から逃れようとしていたかのごとく括るのは、問題構成が微妙にずらされている。

とはいえ、マッタ=クラークの時代では美術館内部に対して都市が相対的に自由であったのと同様、現代の日本では規制に満ちた都市に対して美術館内の方が相対的に自由となる可能性がある、という認識を受け入れるならば、マッタ=クラークの方法を反転して美術館内に用いるという方法が図式としてスマートであることは確かだと思う。本展覧会が行き着く “Playground” というコンセプトも、「変容」「転置」といったマッタ=クラークの方法がうまく応用されたものとして理解できる。

この点で惜しむらくは、デザイン自体が結局のところ間仕切下地の露出だとか仮設建材の使用だとか、言ってみれば建築的解法のよくある常套に落ち着いてしまっているところだ。

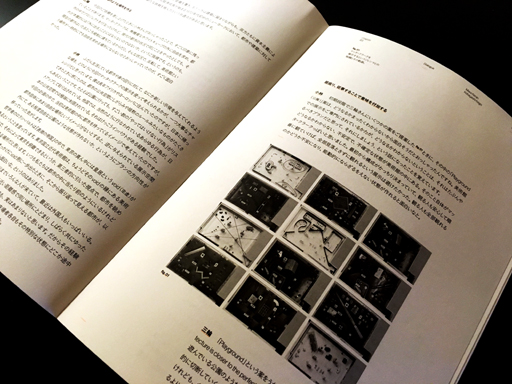

こうしたなかで、カタログp290の『検討模型の残骸のほうが、むしろ理想的なplaygroundの様相を呈している?』というキャプションがいみじくも示すように、完成した会場デザインよりもむしろ中途のさまざまなプロセスを含んだ総体の方が、問題に対する答として魅力的と映る。たとえばp285での検討段階の多数の模型案、p288での結局実現しなかった遊具的要素の案など。カタログに記載されている対談のテクストや検討資料の図版を見れば見るほど、「マッタ=クラークをいかに展示するか」という問いへは、この試行錯誤を展示することの方にこそ可能性があったのではないかと思えてくる。いくら活動を誘発する意図でデザインされているとはいっても美術館での展示は固定化されたものであり、これと比べるとアンビルトというものは、より原初的な「自由」を内在させているように見えるのだ。

《スプリッティング》においてアーティスト・ブックでのコラージュ写真が作品表現の一環を成しているように、回顧展でマッタ=クラークをどう展示するかという問題への解は、このカタログに垣間見える苦闘の痕を除いては語れないのではないか、という気がしている。